小説『Drive to Pluto』のスピンオフ作品です。

通常『DtP』では作中の日付を明記していますが、この話はどの時間のなかにも収まらないかもしれません。

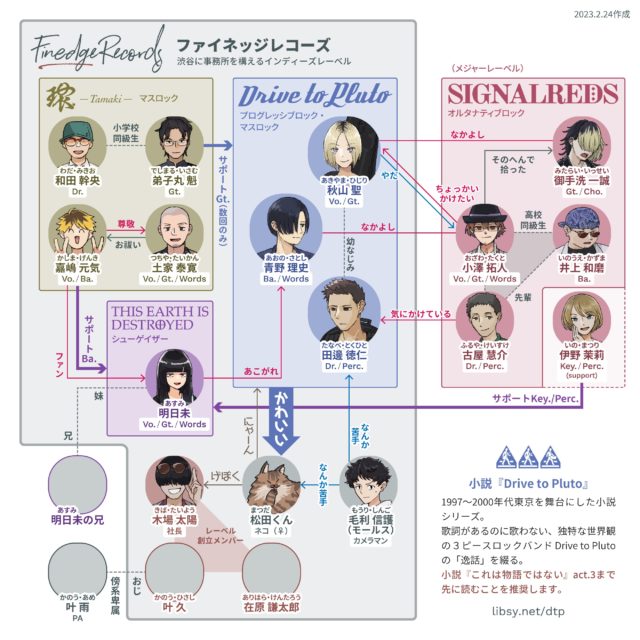

登場人物紹介: 創作バンド紹介まとめ

Drive to Pluto, SIGNALREDS, 環-Tamaki-, カメラマンのモールス(毛利)が登場します。

カメラマンのモールス(毛利)と Drive to Pluto の関係は小説『Without Your Sound』を、

SIGNALREDS の高校時代については小説『別の人生』を、

青野(Drive to Pluto)の故郷の話は小説『flat』をご覧ください。

東京、東京

夏はとうに去っていくのに、秋はまだ季節の流れに追いついていない、季節の隙間、そんな日だった。

確かにすこしは涼しくなったけど、紅葉はまだ始まっていないので、ファインダーを覗いても風景が秋らしく映らない。ここ市ヶ谷の江戸城外堀は、桜の季節なら花筏の見ごたえがあるだろう。今はといえば、天高く続く筋雲を見上げると、かろうじて秋を感じるかなといった具合。

「サニサーの『東京』のジャケってこのへん?」

「あれ、内堀だって。千鳥ヶ淵らしいよ」

と、平日の昼間から集う面々の背中を僕はカメラの画角に収める。平日の昼間、日向に突っ立っていると少し汗ばむ陽気のなか、紅葉はまだ始まらず青々したサクラの木の木陰に腰を下ろして、6人の男が釣り堀のよどんだ水面に向き合っている。総武線の市ヶ谷駅のホームから見下ろせるあの釣り堀だ。

他にこの場にいるのは、おっちゃんと呼べばいいのか爺さんと呼べばいいのか判別できない皺くちゃな身なりの男たちと、下の子はまだベビーカーに乗っているような幼いきょうだいを連れた若いお父さん、それと僕たちで終わりだった。というか、僕たちがこの場にいちばんふさわしくない、説明しがたい変な面々だろう。僕たちは、ええと、暇なバンドマンだった。

釣り堀の縁にしゃがみこんで黒い水面を覗き込むちいさな子供を見つめて、 SIGNALREDS ・ドラマーの古屋さんが目を細める。彼の娘さんの美鈴ちゃんと過ごすいつかの日を夢見ている、あまりにも分かりやすすぎる眼差しである。それを横目に見てニヤリと笑い、けれども水を差さずに古屋さんのための沈黙を守っている SIGNALREDS ・ベーシストの井上さんのふたりの背中を僕はカメラに収めた。

ええと、僕はバンドマンではない。僕は音楽事務所の雑用カメラマン。釣り竿は持たない。

SIGNALREDS の曲は格好良かった。秋空にどこまでも伸びていきそうな、まっすぐで洒脱な男の声と音色だった。彼らとこの場に同席していることに僕には緊張が走るんだけど、僕の目は構わず画角を探し出し、僕の手はシャッターを切った。

いま着実に売れているロックバンドである SIGNALREDS の古屋さん・井上さんは、同世代のバンドのリズムセクションのメンバーを集めてときどき飲み会を開いている。そこへ、生涯売れることのなさそうなロックバンド Drive to Pluto のベーシスト・青野氏とドラマー・田邊さん、まだ売れていないだけのロックバンド 環-Tamaki- のベーシスト・カシマくんとドラマー・和田さんが集まって、なぜか、昼間から市ヶ谷の釣り堀に釣り糸を下げている。

皆、ここへ来るのは初めてだった。景色としては知っているけど、降り立ったことはないので、じゃあ行ってみようという話になったらしい。

僕にとってもこの場所は市ヶ谷駅の背景映像でしかなかった。映像作品の撮影セットや3DCGゲームの背景オブジェクトのように、それは見た目だけがそこに設置されていて、内部に入り込める実体のない風景だと思っていた。

入場料を支払って入ってみた風景の中身は、学校の25mプールを半端に埋め立ててコイを放したような空間だった。夢で見た学校の風景みたいにちぐはぐな感じがした。サクラの季節にはもっと夢見心地だったかもしれない。

もしかして東京に住んでいて市ヶ谷駅を日常的に通りすがる人だけが、「市ヶ谷の釣り堀」を「日常の背景のような中身のない風景」として感じられるのかもしれない。例えば京都の人だったら、そうは思わないのかもな、つまり、通勤通学に利用する駅から見える釣り堀にちぐはぐな感覚を覚えることなく、ただ「来たことのない釣り堀」と思うのかもなと、僕は東京にいる視点から想像している。

事務所で釣りの話を青野さんがしていたら、太陽さんが通りかかって、僕も同行して適当にオフショットを宣材として撮ってこいという命を受けた。よその事務所の SIGNALREDS には撮影許可がいるはずなのに、いつものように僕の思うところは流されて当日を迎えた(青野さんが上手くやってくれたような気がする)。今朝は、晴れてよかったなあ、と当たり障りないことを思った。

「毛利くん遊ばへんの?」

古屋さんがやわらかい京都訛で僕のぶんの釣り竿のレンタル料も払おうとしたけれど、「ああ〜すみません……カメラ濡らすとマズイんでぇ……」と僕は申し訳なさそうに断った。本当はウソで、僕は釣りとかしたことないし、生魚を触るのに抵抗があるのが一番の理由だった。

生魚を触るのに抵抗のある人も、釣りをしに来ているわけだが。

視界の隅で、青野さんの竿にかかったコイを田邊さんがタモ網ですくったはいいものの、ふたりとも「うわなんかヌルってするぅ」と魚を捕まえられずに騒いでいる。

「おいおい」と和田さんがヤジる。「ネコ好きだったら魚も好きじゃねーのかよ」

「ネコ好きなのは関係なくない?」カシマくんのもっともななつぶやきは、青野さんがヘルプを呼ぶ声で立ち消えた。井上さんがやって来て、手慣れた調子でコイの口にかかった針を外した。黙って作業を見つめるしかない Drive to Pluto の猫背のショットを遠巻きに写真に残した。

「トクさん釣りしたことないの? 拝島って、多摩川、いろいろ釣れそうなもんだけどなあ」と和田さん。「オレも今日が初めてだけどね〜。ザリガニしか釣ったことねえや」

今日がはじめてにしては和田さんは要領が良い、というか、魚の扱いに抵抗がない。「ヌルっとしたものは触り慣れてんだよ」そう言ってコイを釣り上げた和田さんの写真を撮った。この人は花屋に勤めてるんだけど、花屋ってそういう仕事なのか。

「や、おれ、家のすぐ隣が多摩川だったんだけど、けっこうそういうの、釣りは、本腰入れた大人しかやってないから、あんまり子供がやる感じじゃなかった。あと、おれも聖も、釣りとか興味なかったし」

「逆に川が身近すぎても、川遊びって興味なくなるかもね」

「青野くんは出身どこやっけ?」と井上さんが話を振る。

「俺、古河。渡良瀬川のいちばん下流。茨城の左側のほぼ埼玉のあたり」

「青野さんイバラギ出身なのに釣りしたことないの?」とカシマくん。

「いま俺のこともバカにしたし茨城県のこともバカにしたよね?」

声を上げる青野さんを無視して、カシマくんは釣り竿にかかったコイを自分でタモ網で掬って針を外していく。

「いえ〜い、ボクがいちばん多い」

実際、釣果は彼が抜きん出ていた。釣りを始めたころにはバンド別で釣果を競う話だったけど、周りの人達が喋っている間に彼はひとりでたんたんと釣り上げていた。

出身の話が続き、「にいさんたちは、釣りするなら鴨川?」と和田さんが SIGNALREDS のふたりに話題を振った。

「鴨川ってオオサンショウウオがそのへんに落ちてるって本当?」と青野さん。

「じつは俺は見たことなくてなあ」と井上さん。「きょうだいとか同級生で『見た』言うひとはおるんやけど。古屋さんは?」

「どうやったかなあ。ちいさいころに見たかもしれん。覚えてへんな」

「オオサンショウウオ釣れたら懸賞金とか貰えたりしないの?」

「釣ったらあかん。天然記念物」と古屋さんが笑ってあしらう。「青野くん、拓人とおんなじこと言うてる」

「う〜わ」青野さんと和田さんのうめきが重なった。僕もそれはちょっと思った。

「それで、高校んときにな」と古屋さんが話を続ける。

「拓人がオオサンショウウオ探そう言うたから、じゃあ遊ぶか、って、和磨といっしょに三人で、日曜に鴨川で釣りしよって話になってな。

僕の親父と兄貴が釣りの道具持ってたから、ガレージにあったのを借りてな。バケツとかタモとか、必要なもんは全部家で揃ったんやけど、前の日になって拓人が都合悪い言うて、せやから和磨とふたりで自転車で鴨川行ってな」

と古屋さんはここで一呼吸いれる。ほんのわずかに語気が力みはじめるので、なんとなくオチが読めてきた。

「僕はな。拓人が都合悪いっちゅうのは、身内に不幸があったとか、風邪引いたとか、家の手伝いがあるとか、そういう話やろなと思ったんや。和磨もやろ」

「ああ〜……」と井上さんは、視線を黒い水面へそらした。「いや、正直、察しはついとったわ」

「女子でしょ」と話が読めている青野さん。

「デートするからドタキャン? 無いわ〜」と和田さんも陰口に乗っかった。

釣りは、けっこう楽しかったそうだ。80cmぐらいの大きなコイがかかり、あたりの釣り人や漁業組合の人と話をし、良い釣り方を教わった。少年ふたり釣りをしているのは、大人たちにとっては微笑ましい素朴な光景だったのだろう。

想像よりも長居をして、ぼちぼち帰るかという頃合いになり、河原には鴨川名物のカップルがぽつぽつと河川敷に寄り添ったり、暮れ始めて涼しくなった辺りをぶらぶらと歩いていた。男ふたり靴に泥をつけて川遊びをしていることにガキ臭さを感じはじめた古屋少年と井上少年は、遠い存在である対岸の男女をぼんやり目で追いかけていた。

「あ」見知った面影を見つけて、なにか考える前に井上少年は声をあげた。

それはクラスメートの誰々さんが素敵な服を着て誰かと連れ添っているところで、その誰かというのが、なんかこうすごい遠くから見ても、いらん親しみを感じるような見覚えのある背格好のやつで。

そこまで思い至ってはじめて、井上少年は「あ」と声を上げてしまったことを、ほんの少しだけ気の毒に思った。

「は?」

バケツに溜めていた釣果のコイを川に戻そうとしていた古屋先輩が、対岸で女を連れて歩く裏切り者の姿を認めた。

「はあ〜。成る程なぁ」と彼は手を止めた。「拓人も今日都合悪いもんなあ。けっこうコイ釣りも楽しいもんやったけど、来られんで残念やったなあ? 今日楽しかったよなあ? 和磨」

井上少年は逆らわなかった。楽しかったのは本当だし、このあと詰められる小澤さんを気の毒に思ったあと、やっぱり腹が立ったのも本当の気持ちだった。こちとら泥だらけになりながら暴れるコイに掴みかかり、むこうはシミひとつないきれいな服を着てクラスメートの手を取り歩いている状況の落差に、濁った感情がむくむくと立ち上がった。

「先輩、このコイ、けっこうでかくて立派やないですか。離すの惜しくなってきましたわ」

「そやなあ。拓人にも、見てもらいたかったなあ」

「ほんまに、拓人にも、見せたかったわあ」

「でも、このでっかいコイは、拓人にはもったいないんちゃうか。コイの寿命は、ニシキゴイやと80年近く生きてはるらしいで」

「拓人に見せるんやったら、もっとちいちゃい魚でええんちゃいます」

「そやなあ。拓人に見せるんやったら、もっとちいちゃい雑魚でええなあ」

「拓人には、雑魚でええわ」

ふたりは釣果のなかでいちばん小さなコイをバケツに残して、自転車で小澤さんの家へ向かった。家の裏手の自転車置き場に彼が通学で使っているママチャリがあったので、前カゴのなかにバケツごと突っ込んで帰った。

デートから帰宅した小澤少年はしこたま怒られた。家の人が、バケツから飛び出して、びったんびったん暴れているコイを見つけたらしい。約束をすっぽかしてまで取り付けたデートの方も、恋の釣果はなかったそうである。

「それで、そんときのこと思い出してな。釣りは楽しかったからな。なんかまた、釣り、ええな〜って」

いや怖っ。

僕はデジイチの画面を覗くフリをして目を伏せた。

「俺の方は結局、けっこう釣りも楽しくなって、バス釣りとか行くようになったんやけどな」と井上さんが喋っている。だからこのなかで唯一、偏光グラスを持っている。

「コイはどうしたの? 食べたんです?」と青野さん。

「知らん」と SIGNALREDS のふたり。

「コイって食えるの? あんまり好きで食べる魚じゃなさそう」と田邊さんが言った。

「すぐ処理しないと臭いんじゃないかな? 川魚は寄生虫が怖いって聞くけど」と和田さんも言う。

「『雨月物語』でコイを食べる描写があったよ。江戸時代のホラー小説で、話は鎌倉時代の設定なんだけど、当時は食用魚だったっぽいね。

釣られたコイを助けて功徳を積むのが趣味の坊さんが、ある日危篤に陥って夢を見る。夢のなかで坊さんはいままで魚を助けてきた功徳から、魚に変身して泳げるようになるんだけど、空腹に負けて釣り餌に食らいついちゃって、そのまま釣られてまな板の上に載せられる。オレは僧侶だぞ、仏弟子を殺すことがあるかって叫んで助けを求めるんだけど、魚の言葉は人間には聞こえない。いよいよ包丁を入れられる、殺される、苦しい、助けて!

……っていう瞬間にハッ! と夢が覚めて、魂が体に戻って来れた。それでなんとか生き返ることが出来た、って話。怖いね〜」

「そういう夢、昔もあるんだな。ギリギリで目が覚めるやつ」

「ツッチーにも気をつけるように言っとくわ」

古屋さんの怖い話(古屋さんが怖い話)、青野さんの長話からは離れたところで、カシマくんは水面近くを泳ぐ魚影を見つめていた。

「鯉、ボクはあんまり食べた覚えがないけど、じいちゃんだったらよく食べてたのかな。おじさんは独特の味で、子供は好きじゃないって言ってた。ばあちゃんが正月に鯉こく作ってたかも。あんま好きじゃなかったな」

「オレ鯉こく分かんないんだよね」

「煮魚のコイ。ボクんちのそばでは食べてる」

「どこ?」

「長野」

「初耳情報」

「モーリくんは?」

高校を出てから、出身を聞かれるたび、ちょっとバツの悪さを感じる。「オレ、実家高円寺なんだよね。まだ実家住んでる」

「ふーん。近くていいね?」

「なんか青野さんとか田邊さんに、前にすっげー『言われた』から、ムカつくって思われるかもって、あんま言わないんだ」

「言いそ〜」とカシマくんは黒い水面を見つめて苦笑いを漏らした。噂の当人らは、向こうで別の話をしており、僕たちには聞こえない。

「でもしょうがないじゃん。出身なんて。ボクも生まれる場所は選べなかったよ」

「言ってやってよ」

「聞いてもらえなそ〜」

カシマくんがタモ網で掬い上げた魚は、空気に触れてパクパクと口とエラを開閉している。必死の形相だからこそヒトの目には滑稽に映る。カシマくんがその様子を僕に見せた。

「なんか、口がクチビルっぽいんだよね? 体が黒いのに、口だけピンクで、だから口だけ人っぽい感じ? だから喋ってるように見えるのかもね?」

僕が撮影して、彼は釣果を釣り堀に返す。「やっぱちょっとキモいよね〜」

「キモいって言うけどさ。カシマくん一番釣ってんじゃん」

「でもほら、っていうか、ヒトってキモいじゃん?」

なんてこと言うんだと僕は失笑した。

カシマくんは練り餌を丸めて針の先につけた。この練り餌も、その成分とか臭いや感触を想像するのはキモかった。カメラマンであるのをいいことに僕は対象に触らないでいる。

そうして針を隠した新しいワナをコイの群れになかに落として、

「慣れじゃない? キモいこと我慢できるようになるのって」とカシマくんは続けた。

「慣れるまでがキツいんだよ」と僕はこぼした。「オレはキツいことやりたくない」

生け簀の魚は釣られ戻されを繰り返してそっけない態度だから入れ食いにはならない。鯉としてはビジネスで釣られてやってるんだろう。

「モーリくんはあんまりこういう遊びしなかったんだね。小学校のとき、ザリガニとか取らなかった?」

「クラスのやつらが遊んでたけど、オレはキモいから行かなかったなあ」

「そっかあ」浮きがちょっとだけ動いた。「ボクは行かないっていうのは選べなかったなあ」

「そっか」

ねえ、今日は好きで来てる? ビジネス? って、僕は口を開きかけた。でも、どうなんだろう。安直な比喩だけど、現像前のフィルムのように白日の下に晒すと消えてしまう繊細なニュアンスもあるように思って、結局僕は口をつぐんだ。でも、と言葉が喉の奥から現れようとしてひっかかる。

僕は、もうちょっとだけ楽しい感じに、この空間を変えたかった。

あとになって、また釣りに行きたいなあと思い出せるぐらいの遠足の記念写真を撮りたかった。

ちょうどそのとき、「あっ」浮きがグイッと沈み、カシマくんは竿を引いた。掛かっている。「デカいかも!」引っ張って岸に近づける間に、僕は足元のタモ網を手にしていた。「そのへんそのへん」とカシマくんの指示で僕はにごった水面に網を入れて、持ち上げると、てこの原理で、やつの重みが伝わる。捕まえた。陸上に持ち上げた。

「やったぜ」とカシマくん。

「やったかな?」と僕。

「やったやった」とカシマくんは言うので、僕は彼の勇姿を写真に収める。

「モーリくんがタモ持ってくれるんなら、コイよりもっとデカいの釣れんね」

「コイ釣りって、カシマくん的に、楽しいの?」

「生け簀はしょうじきもう慣れちゃった。川のほうが色々いるから飽きないかも? あと、食べられる釣りの方がたぶん楽しいよね」

「海釣りとか、できる人はカッコイイ感じがするな」

「あ! それやったことない!」

「海なし県だから」

「そうそう」

「朝海行って」

「ね!」

「釣ってさばいて食べるやつ」

「カッコイイ!」

「ほな、やるか」井上さんの声で振り返る。偏光グラスをずらして、まぶしげに目を細めている。

(けさ変な夢を見てさ。駅のそばに釣り堀があって、シグナルと、ドライヴと、環が釣りしてんだよ。)

登場人物相関図

詳しくは創作バンド紹介まとめをご覧ください。

作品案内

小説『Drive to Pluto』:

1990〜00年代東京のもう戻らない青春を描く、架空のロックバンドの「逸話」集。

小説『Drive to Pluto』

libsy.net/dtp

あとがき

本作のあとがき(オマージュ元の解説等)はこちら。スピンオフ小説「東京、東京」

category : novels / portfolio : personal works